|

|

|

|

|

|

|

|

케테 슈미트(Käthe Schmidt)는 1867년 동프로이센의 쾨니히스베르크에서 칼 슈미트(Carl Schmidt)와 카타리나 슈미트(Katharina Schmidt)의 다섯번째 아이로 태어났다. 외할아버지는 고귀한 품성과 신념을 가진 종교인이었고, 아버지는 당시와 같은 사회에서 공직에 있는 것은 자신의 신념과 배치되는 것이라는 생각에 법관생활을 청산하고 미장이의 삶을 택했을 만큼 강직한 면이 있었으며, 오빠 콘라트는 한때 사회민주주의 진영에서 명망이 높은 마르크스주의자였다.

"나는 독자적으로 사고하고 판단 내리는 법을 배울 수 있는 사람들 사이에서 성장하였다. 그런데 그렇게 되지를 못하였다.……아마도 내가 그 분들의 도덕적 우위를 너무 지나치게 의식한 나머지 그게 부담스러워졌을지도 모른다." (1911년 2월의 일기 중에서)

다소 엄격하고 진지한 외가의 가풍에 대해 그는 부담을 느끼기는 했지만 존경하는 가족들의 면모를 본받으려 노력하였고, 이후 그의 작품과 행동에서는 그 영향이 적지 않음을 읽어낼 수 있다.

정신적인 것을 소중하게 여겼던 부모님은 어려서부터 미술에 많은 관심을 보였던 그에게 좋은 교육을 받을 수 있게 배려하였고, 그는 1884년에는 베를린 여자예술학교에 입학하여 슈타우퍼-베른(Stauffer-Bern)의 지도를 받으며 판화를 시작하도록 권유받는다. 그러나 이 시기에 그는 판화보다는 회화에 관심이 많아, 1888년부터 2년간 뮌헨에서 루드비히 헤르테리히(Herterich)의 가르침을 받는 동안에는 회화에 몰두하였다.

1891년 여름, 어릴 때부터 알고 지냈던 칼 콜비츠(Karl Kollwitz)와 결혼하여 베를린의 북부지역으로 이주하였다. 그곳에서 남편은 의사로 일하며 무료진료활동을 하기도 하였는데 온화한 성품의 이상주의자였던 남편과의 결혼생활이 그의 삶에 있어서 훌륭한 자양분 역할을 했던 것으로 보인다. ("그 당시의 조용하고 근면한 생활이 확실히 이후 나의 발전에 도움을 주었다." - 일기 중에서) 그리고 결혼후 얼마 지나지 않아 큰 아들 한스가 태어나고, 그는 동판화와 석판화 작업을 계속하였다.

1893년 2월, 케테 콜비츠는 게르하르트 하우프트만(Gerhart Hauptmann)의 연극 [직조공들 Die Weber]을 보고 깊은 인상을 받았는데 이를 계기로 그는 이미 진행중이던 [제르미날 Germinal] 연작을 중단하고 이후 4년간 [직조공의 봉기 Weberaufstand]의 작업에 매달리게 된다. <빈곤>, <죽음>, <회의>, <직조공의 행진>, <소요>, <결말> 등 여섯 점의 판화(세 점의 석판화와 세 점의 동판화)로 이루어진 이 연작은 직조공 가족의 비참한 삶과 빈곤 속에 언제나 드리우고 있는 죽음의 그림자, 이를 타개하기 위해 은밀히 모의를 한 후 거리로 나서는 직조공들, 그리고 그 결과 비극적으로 죽음을 당한 자와 남겨진 자의 모습을 차례로 보여 주면서 그들의 실존과 삶의 투쟁을 근접하여 생생히 묘사하고 있다. 이 작품은 베를린에서 전시되어 성공을 거두고, 이후 시대의 사회상과 기층의 계급투쟁을 표현하는데 걸맞는 단순하고도 명료한 사실주의적 형식을 발굴하였다는 점에서 높은 평가를 받게 된다.

물론 이러한 작품의 경향은 단지 연극을 본 소감의 산물만은 아니었다. 당시 남편이 일하던 진료소에는 항상 가난과 과로로 인해 병든 이들의 발길이 끊이지 않았다. 그들의 비참한 삶의 모습은 자유와 정의의 가치를 소중히 여기는 케테 콜비츠의 내면에 많은 자극을 주어 그로 하여금 헐벗고 병들고 소외된 이들의 표정을 그릴 수 밖에 없게 만들었다. 이 시기 그의 작품 속의 인물들은 하나같이 우울하고 괴로운 표정으로 주저 앉아 있다.

"당시 나는 침머만의 [농민전쟁]을 읽고 있었는데 거기에서 농민들을 선동하였던 여자 농부 '검은 안나'를 알게 되었다. 그래서 떨치고 일어서는 농부집단을 대형판화로 만들었다. 이 작품에 의지하여 나는 연작을 완성해달라는 주문을 받아들였다. 모든 것이 이미 완성된 이 작품에 연결되었다."

1903년부터 1908년까지 작업한 [농민전쟁 Bauernkrieg] 연작은 실제로 1525에 일어났던 독일 농민전쟁을 소재로 한 작품이다. 가난과 폭정에 고통받던 농민들이 거세게 일어나 투쟁하지만 결국 실패할 수 밖에 없었던 이 비극의 장면들을 묘사하기 위해 케테 콜비츠는 긴 시간동안 숙고하고 공을 들였다. 그가 [농민전쟁] 연작에 몰두하고 있던 시기는 독일에서도 계급투쟁이 격렬하여, 사회주의자들이 사상 유례없는 선전선동으로 이 계급투쟁 과정에 참여하게 된 시기였고 그는 마흔에 가까운 나이로 가장 활동적인 때였다. 따라서 그는 자기 자신의 힘에 시대의 힘이 가세된 본능에 이끌려 이 시대에 대응한 것이었다.

그와 동시대를 살았던 많은 예술가들에게 그렇듯이 전쟁은 그의 작품활동에 새로운 전환점으로 작용했다. 1914년 세계 제 1차 대전이 일어나고 그해 10월 둘째 아들 페터가 전사하면서 그는 최악의 고통을 겪게 된다.

"그 때부터 나는 늙기 시작하여 죽을 날만 기다리게 되었다. 그것은 내 인생에서 하나의 획을 긋는 사건이었다. 더이상 똑바로 일어설 수 없을 정도로 나는 꺾여 버렸다. 이제는 어쩔 수 없이 저 아래로 가고 있나보다." (1917년 10월 12일의 일기 중에서)

이후 그는 [전쟁 Krieg]연작에 전쟁으로 인해 받은 고통을 투영하는 한 편, 인도주의적이고 정치적인 목적을 띠는 수많은 플래카드와 즉흥작들을 제작하였으며, [전쟁은 이제 그만! Nie Wieder Krieg!]을 비롯한 여러 작품을 통해 거침없이 반전 평화의 목소리를 내었다.

이러한 노력에도 불구하고 독일의 상황은 점점 나빠졌다. 1933년 히틀러와 그가 이끄는 나치당이 집권하면서, 파시즘을 거부하는 모든 사람들, 즉 자유주의자나 반전주의자, 혹은 사회주의자들은 국가의 반역자로 몰리며 신변의 위협을 받았다. 이로 인해 케테 콜비츠도 자신이 속한 아카데미에서 탈퇴하도록 강요받고 작품의 전시도 금지당했다.

이 시기에 그는 죽음에 대한 생각에 사로잡혀 있었다. 죽는 것에 대해 두려워 하면서도 죽음에 관한 작품을 그릴 수 밖에 없었다. 이는 그가 1930년대 후반에 완성한 마지막 석판 연작 [죽음 Tod]에 잘 표현되어 있다. 이 연작은 여덟 개의 판화들로 구성되어 있고, 대가 다운 노련함과 간결한 표현수단으로, 감상적이고 문학적인 데에 뒤떨어지지 않는다.

1940년 남편 칼이 세상을 떠나고,1942년 큰손자 페터마저 전사하자 일흔이 넘은 나이의 케테 콜비츠는 마음 속으로 죽음을 준비한 듯 아들과 며느리에게 이렇게 토로했다.

"너희들 그리고 너희 자녀들과 작별 작별해야만 한다고 생각하니 몹시 우울하구나. 그러나 죽음에 대한 갈망도 꺼지지 않고 있다. 그 고난에도 불구하고 내게 줄곧 행운을 가져다주었던 내 인생에 성호를 긋는다. 나는 내 인생을 헛되이 보내지 않았으며 최선을 다해서 살아왔다. 이제는 내가 떠나게 내버려 두렴. 내 시대는 이제 다 지났다."

-1944년 7월

그리고 비로소 그가 '떠나게' 된 것은 다음해 4월 22일, 종전을 불과 2주 남겨둔 봄날이었다.

::: 위의 글은 케테 콜비츠의 전기 [케테 콜비츠](카테리네 클라머 지음, 이순례 최영진 옮김, 실천문학사)와 Käthe-Kollwitz-Museum, Berlin의 내용을 참고로 하여 썼다.

kollwitzgallery.cafe24.com/bio.html 에서 참조.....

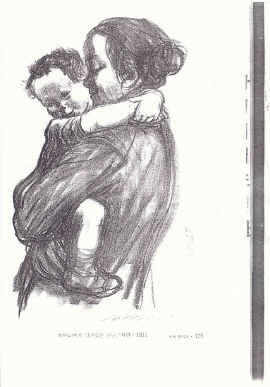

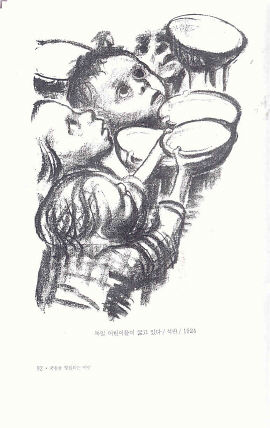

그녀의 그림(판화)를 보고 있으면 마음이 아프다.

특히 굶주린 아이들이 엄마에게 매달리는 모습은 거의 고문에 가깝게 어필한다.

점점 더 양분화 해가는 세계...

어제 본 프로그램의 아프리카 모습이 내내 가슴을 때린다.

신은 왜 아프리카 대륙을 외면하는지????

|

http://kr.blog.yahoo.com/gayong19/trackback/10200/109006

-

sunny 2004.01.18 17:45 sunny 2004.01.18 17:45

-

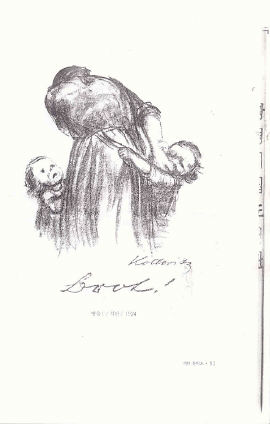

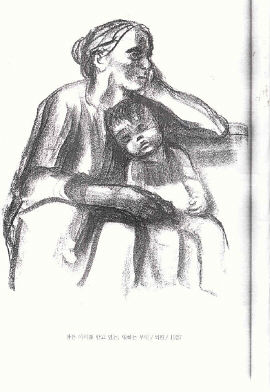

언니의 긴글(?)을 읽고나서 다시 그림(판화)를 자세히 보았어요.세번째 것을 제외하곤 암울한 시대에 대응하는 모습이 반영되어보이고.....첫번째 판화는..정말 보기가 괴로울정도네요ㅠ.ㅠ

답글쓰기

-

-

sunny 2004.01.18 18:19 sunny 2004.01.18 18:19

-

If you can enough for the living... Make the better place for you and for me가 떠오르는군요....

답글쓰기

-

-

sheenne 2004.01.18 23:05 sheenne 2004.01.18 23:05

-

아아, 이런 풍의 판화를 많이 남긴 화가의 그림을 상기시켜주는데, 그 작가의 이름이 생각날 듯 안나는 구나. 어쩜 아이들의 눈빛 표정을 저리도 잘 그려냈을까. 당시의 비참함이 생생하게 전해지는구나.

답글쓰기

-

-

2006.08.31 17:19 2006.08.31 17:19

-

잡지에 ...적혀있는 케테 콜비츠의 그림을 보고~

과연 이 화가는 누구인가? 란 궁금증이 생겼습니다. 그래서 검색을 하다

님 블로그에 정착하게 되었습니다. 정말 멋진 강렬한 느낌이 전해지는 흑백의

조화를 지닌 멋진 그림이네요! 화가의 모습과 그림의 강력함이 매우 흡사함이 베어나오는 그림이기도 하고요. 아무튼 오랜만에 멋진 그림을 보게 되어서 무척 행복할 따름입니다. 그럼 또 뵈요! ^^*

답글쓰기

-

-

2006.08.31 22:50 2006.08.31 22:50

-

Karl & Jane님...케테 콜비츠의 그림은 너무나 리얼한 아픔이 전해져서

솔직히 마주할 자신이 없는 화가 입니다..

하지만 그 아픔을 외면 할수도 없고...

저도 뵐께요..

답글쓰기

-

|

|

|

|

|

|